成人孕妇专区做爰高潮|av片电影|成人午夜福利在线视频|娇妻跪趴高撅肥臀出白浆更新时间|亚洲激情网站|浪荡货老子大吗爽死你视频|想用朋友的妻子|黑丝美女被x|麻豆天美蜜桃91|国产a一级无码毛片一区二区三区,久久一区二区三区精华液,国产精品人妻人人做人人爱52,国产三级麻豆,久久99精品久久久大学生,97人人模人人爽人人少妇,俩老头揉我奶头我p好爽

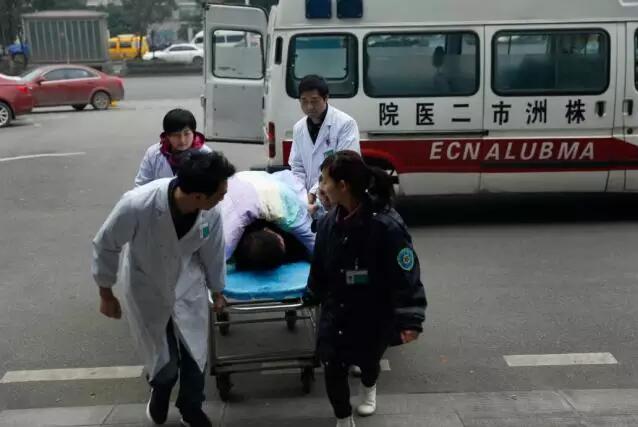

一陣急促的救護車聲由遠及近,匆忙的腳步聲混著擔架的車輪滾動聲,夾雜著病人痛苦的呻吟聲以及家人焦急的催促聲,在株洲市二醫院急診科蔓延開來。

像這樣的場景每天都在這里上演,無論白天黑夜,絡繹不絕的掛號隊伍,無法停下來的護士,連續多個小時無休的醫生。有人來了笑著走出去,有人來了生命止于此,傷痛、欣慰、無奈、委屈……錯綜交雜。

這里是一個永遠無法安靜的地方。易華,市二醫院急診科主任,幾乎每天都在科里。對科室的醫生來說,易華就是一個“定海神針”,“有易主任在,我們不慌。”急診科的醫生們如是說。

急診醫生的一句

“有我在,病人家屬就心安了”

1月中旬的一天凌晨11點許,“快救命啊,救救我孫子。”帶著哭腔的聲音刺破夜的寧靜,聽到這聲“救命”聲,易華趕忙從辦公室跑了出來,一起跑出來的,還有急診科的其他醫護人員。

大廳里,一位60來歲的娭毑抱著昏厥的孫子,易華一見到這位娭毑,再看下她手中的孩子,摸一摸額頭,就知道孩子是發高燒導致的昏厥,連聲安慰娭毑,“阿姨,沒關系,有我們在。”聽完這句話,娭毑懸著的石頭立馬落了下去,癱坐在地上。

給兩歲的孩子做了詳細的檢查后,結果和易華初步判斷的一致,孩子果然已經高燒到39.6°C,因為高燒引起的昏厥,給孩子做了一定的治療后,病情很快得到控制。

除了休息,易華幾乎把科室當成了家,每天都在科室里,被接連而來的病人及家屬團團圍繞著,給醫生們提供專業的參考意見。

在這里,幾乎沒有節假日的概念,當大伙在朋友圈曬美食、曬旅行時,急診科的醫護人員,必須默默堅守在崗位上,第一時間為急診病人做提供幫助。

在這種情況下,生病都變得奢侈起來,“急診科的醫生都是一個蘿卜一個坑,大家都很忙”,易華深有感觸。

【感動欣慰】

病人家屬感恩情

聯系多年未間斷

急診科忙碌的工作環境也讓醫務人員的業余生活變得單調起來,“回到家就是想睡覺”、“看見家人也不想說話”、“家人有時候會覺得自己忽視了他們,也經常會鬧些小矛盾”……那又是什么讓他們堅持下來的呢?易華告訴記者,是醫生的使命感,也是病人帶給自己的感動。

去年端午節前,120急救中心接到四川攀枝花一家醫院患者家屬打來的求救電話,家屬要求回株洲繼續治療。患者是株洲人,在攀枝花工作,突發大面積腦梗死,昏迷不醒,生命垂危。考慮到病情比較重,易華決定親自去接。急救車橫過湘江、沅江,跨越云貴高原,1600公里后來到四川攀枝花醫院,查看病情,發現患者的病情比想象中的更危重:右側大面積梗死,冠心病,陳舊性心肌梗死,高血壓病,糖尿病,心臟擴大,心功能不全,插著胃管、氣管導管、尿管等。與家屬談好途中風險后,開始返鄉之路。

一路千山萬壑,山高路遠,120急救中心田隊長駕駛著急救車一刻也不敢放松,24小時的連軸轉,易主任和護士小李不敢有絲毫懈怠,時刻維持患者生命體征,保持呼吸通暢,防止心功能不全,預防心臟性猝死,防止腦水腫等一系列問題……就這樣馬不停蹄地趕,累了,救護人員輪流在車上稍瞇會,餓了,用就方便面充饑,歷經二十余小時艱辛跋涉,終于將患者安全送至醫院。回想51個小時的不眠不休,易華感慨地說,患者平安對我們來說就是最大的安慰,再苦再累心里都覺得值!

還有一次,易華凌晨5點多做完手術出來,就聽到病人家屬感慨道:“醫生這活真不是人干的,這一晚上太辛苦了”。就是這么一句話讓易華感動了一天,“至少說明我們被人理解和肯定了”。

【美好希冀】

重拾信任,讓病患關系回到從前

雖然在急診科才3年,易華對急診科感受頗深。在他看來,急診科醫生必須綜合能力強,內科和外科的都必須懂,要在短時間內找出病因,要不然就有可能引起病人的不信任。他說,他行醫也有20來年,以前醫生的地位很高,每次看病,病人總是將自己的狀況全部真實地告訴醫生,現在病人多半會隱瞞一些病情,或者直接不信任醫生。如果體檢一圈下來,沒有問題,病人會覺得醫生不行,或者不走心,是在坑騙自己的錢財。讓他欣慰的是,他“坐鎮”急診科的這些日子,沒有發生任何一起醫療糾紛。

“理解、信任是醫生和病人都應該努力的方向”,易華感慨道,無理取鬧的還是少數,多數的病人還是比較通情達理的,況且作為醫生要求的不多,也不需要什么特別感謝的話語,盡量體諒醫生就夠了。